The Beasts – Ultimo

The Beasts – Ultimo Ma quanta stracazzo di roba figa è uscita in questo 2024?

Il rock, o musica rock, è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del Novecento.

The Beasts – Ultimo Ma quanta stracazzo di roba figa è uscita in questo 2024?

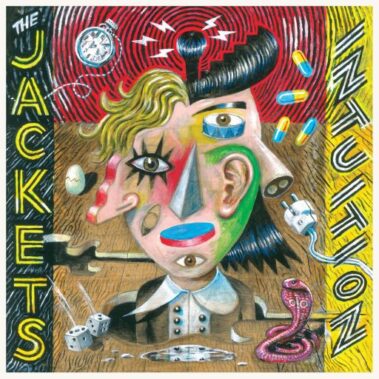

Nel film “Il terzo uomo” Orson Welles diceva che “in Italia sotto i Borgia, per trent’anni, hanno avuto assassinii, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e che cos’hanno prodotto? Gli orologi a cucù“. Ma in realtà l’Elvezia, oltre ai soliti stereotipi (cioccolato, formaggi e orologi) ha anche prodotto dell’ottimo rock ‘n’ roll, come testimoniato da una fervida scena underground documentata dalle attività della benemerita etichetta Voodoo Rhythm Records, di stanza a Berna, fondata dal mitologico Reverend Beat-Man. E, proprio da Berna, arriva uno dei gruppi svizzeri più interessanti in circolazione, i Jackets. Questo trio – composto dalla chitarrista e frontwoman (ma anche cineasta e drammaturga) Jack Torera aka Jackie Brutsche, Samuel Schmidiger al basso e backing vocals e Chris Rosales alla batteria e backing vocals – si è formato nel 2008 e, da allora, ha iniziato a suonare in giro per il mondo, creandosi una solida reputazione sulla scorta di concerti energici (in cui spicca la presenza carismatica e il look stravagante della Torera/Brutsche) e dischi convincenti, basati su una formula sonora che mischia garage rock, punk, ed elementi psych/fuzz. Il three-piece ensemble ha anche fondato una propria etichetta, la Wild noise records, con cui hanno rilasciato, lo scorso anno, il 7″ “Pie in the sky“. I nostri, nel mese di ottobre, e a cinque anni dal penultimo full length, “Queen of the pill” (prodotto da King Khan) hanno pubblicato il loro quinto album complessivo, “Intuition“, uscito sulla label portoghese Chaputa! Records (che l’anno scorso aveva già dato alle stampe il 7″ “Life is not like the movies“). Orchestrato e assemblato, in cabina di regia, dalle sapienti mani di Jim Diamond e Adi Flück, e contraddistinto dal notevole artwork di Olaf Jens, il disco continua nel solco del percorso del power trio, che propone un garage rock melodico e spigoloso allo stesso tempo, in cui lo spirito musicale e iconografico surreale e vibrante dei Sixties viene trasportato nel nuovo millennio, svecchiandolo e modernizzandolo. Dieci brani per una trama che assume echi e contorni post-punk à la Siouxsie and the Banshees nell’opener “Crossing streets“, per poi virare verso il classico, trascinante garage rock Fuzztonesiano in “Ours forever” (a giudizio di chi vi scrive, il migliore episodio del lotto) e “Gambling town” è musica per immagini, come una soundtrack di un musicarello beat degli anni Sessanta, decennio rievocato sonicamente anche nella kinksiana “I tried“. “Coco loco” è un anthem da ballare sul dancefloor e si regge su un azzeccato riff di basso, “Can’t take it back” rallenta un po’ i ritmi, ma senza rinunciare al consueto fabbisogno distorsivo e di fuzz, confermato anche in “Lies“. Se la title track può rimandare al garage rock dei primi Courettes, il garage pop di “One step ahead” prepara il terreno per il gran finale con la conclusiva “Master plan” che coi suoi stop-and-go elettrici farà sicuramente furore ai concerti. Se l’intuito non vi inganna, avrete capito che “Intuition” è un album che spacca e, in fatto di gusti nel R’N’R, il Reverendo (quello vero, non il cialtrone che vi sta scrivendo) raramente sbaglia, quindi fatelo vostro!

Se volete farvi quattro risate, ma senza rinunciare all’energia di un rock ‘n’ roll ruspante secondo lavoro sulla lunga distanza del folle progetto Sex organs

Post rock dalla Polonia con i Tides Frome Nebula, prog metal rinascimentale dagli italiani Bedsore e si chiude con il massacro extreme metal notturno “Moonlit carnage” dei Wolmir.

Episodio che spazia dal post punk new wave dei bolognesi Di Notte, passando per il doom metal fantascientifico dei francesi The Bottle Doom Lazy Band per terminare con la maestosa visione sonora doom ed oltre dei londinesi Borehead.

Ayn & MarlenUndMarlen: “Voices phenomena” è musica e oltre, un sentire che ci connette con milioni di altre anime, musica alveare, tremenda e bellissima.

Strano viaggio sonoro partendo dal New Jersey con lo stoner sludge dei Pyre Fyre, passando per gli universi eretici degli italiani Gotho, chiudendo nella bellissima Milano easy listening e vintage del tastierista dei Baustelle Alberto Bazzoli.

Bravo, Greetings from the worst future: il loro sound: weezer, alkaline trio, foo fighters, ash…per uno che, come il sottoscritto,

Screaming Floor, Anno domini 1988, il rock italiano conosce uno dei suoi periodi più fecondi, siamo in piena esplosione eighties colours, ed è un proliferare di band e di dischi notevolissimo.

Non c’è due senza tre. I Routes confermano la piacevole abitudine di avere un appuntamento, ogni anno, con chi vi scrive per trattare l’arrivo di loro nuove uscite, e questa volta i garage/psych/surf rockers anglo-giapponesi sono tornati con un altro album di cover. Dopo aver infatti già inciso, nel 2022, un tribute album, in chiave surf strumentale (incensato da Iggy Pop nel suo programma sulla BBC Radio Music 6) ai più famosi esponenti dell’elettronica del Krautrock germanico, i Kraftwerk, e la pubblicazione, l’anno scorso, di un disco composto interamente di cover rilette, di nuovo in ottica instrumental surf rock, dedicato agli adorati pop-punkers inglesi Buzzcocks, a ‘sto giro i nostri hanno sfornato dodici riproposizioni (che vanno a formare il loro quindicesimo full length complessivo) di brani dei Joy Division, in un nuovo tribute cover album incentrato sull’iconica band di Manchester, simbolicamente intitolato “Surfin’ pleasures” e uscito la scorsa settimana su Topsy Turvy/Soundflat Records. Il trio brit-jap (formato dal frontman e membro fondatore Chris Jack alla chitarra, basso e percussioni, coadiuvato da Toru Nishimuta al basso e Bryan Styles alla batteria/percussioni) dichiara il proprio amore per il seminale gruppo guidato dalla chitarra essenziale e tagliente di Bernard Sumner, dal basso portentoso di Peter Hook, dal drumming solido di Stephen Morris e dal canto cavernoso, decadente e straziato del compianto frontman, dall’anima tormentata, Ian Curtis (che, a cavallo tra Seventies ed Eighties, con all’attivo un Ep e due soli album ufficiali, “Unknown pleasures” e “Closer” – più le raccolte postume uscite negli anni – è stato tra i principali artefici della ridefinizione di un sound e dell’estetica in quel movimento sonoro e di idee ribattezzato “post-punk” che, mettendo in discussione la natura chitarrocentrica del rock ‘n’ roll, democraticizzava il rapporto tra gli strumenti suonati dai musicisti, dandogli uguale spazio e dignità, conferendo specialmente ai bassisti un inedito ruolo di primo piano, subito dopo l’implosione della prima ondata “storica” del punk rock 1976-1978, affermandosi in Inghilterra – e, a macchia d’olio, anche nel resto d’Europa, prendendo piede soprattutto in Italia nella prima metà degli anni Ottanta – e influenzando migliaia di ensemble venuti dopo di loro, in una parabola simile a quella dei Velvet Underground, fatta di pochi dischi in una manciata di anni, ma che hanno disegnato nuovi mondi e ispirato intere generazioni di giovani musicisti, un percorso folgorante, ma interrottosi troppo presto, col suicidio di Ian Curtis nel maggio del 1980, purtroppo) rendendogli omaggio con la destrutturazione sonica di dodici brani del repertorio dei mancuniani, riarrangiati, as usual, in veste surf rock strumentale (alla maniera di Ventures, Dick Dale, Terauchi Takeshi, Link Wray, Surfaris, Astronauts e altri). Fa un certo effetto ascoltare classiconi come l’immortale “Love will tear us apart“, o “She’s lost control” e “Transmission” sottoposte al surf treatment operato dai Routes, così come altri pezzi epocali come “Ceremony“, “Passover“, “A means to an end“, “Isolation“, “Dead souls” o “Atmosphere” spogliate della drammatica visceralità dell’ugola di Curtis, centrifugando le ritmiche le melodie delle canzoni originarie per trasformarle in entità Sixties retro surf rock fritte nelle reverb(erations). Come accaduto già per le altre due prove dei remake albums precedenti, il consueto florilegio di riverberi, twanging, tremolo e licks conferisce una personalità ben definita alle tracce che brillano di luce propria, pur mantenendo un’immediata riconoscibilità rispetto alle originali, e suona alquanto bizzarro scoprire che la musica dei Joy Division, che di certo non avevano un approccio ottimistico alla vita (almeno a livello lirico) in realtà non sfiguri affatto, se inserita in un contesto più spensierato, tramutandosi in potenziali soundtrack di un drag race movie, temi da beach party, o sottofondo alle cavalcate sulle tavole da surf nelle acque dell’oceano. Il tutto impreziosito dalla copertina disegnata dagli iconici graphic designer Malcolm Garrett e Peter Saville, con quest’ultimo che ha curato il design e l’artwork (nel 1979) del vero “Unknown pleasures”, prendendo spunto dalla sua nota produzione per ricreare gli interni del long playing e partendo proprio dal disegno di quella copertina per modificare l’opera ispirata all’artista Bridget Riley, trasformando le linee del pulsar della nota front cover nell’onda sonora di una tanica di riverbero. L’esperimento è ben riuscito e, ascoltando queste riletture, è probabile che nelle nostre menti baleni l’idea di immaginarsi un universo parallelo in cui Ian Curtis sia nato in California (e non nella grigia e perfida Albione) e che invece di prediligere letteratura e poesia e ispirarsi alla triade Morrison-Bowie-Iggy, corra su spiagge assolate a inforcare la tavola da surf per inseguire e affrontare le onde dell’oceano. Chissà, magari questo alter ego si sarebbe salvato dai suoi fantasmi. Surf won’t tear us apart. TRACKLIST SIDE A: 1. Love Will Tear Us Apart 2. Means To An End 3. Digital 4. These Days 5. Passover 6. Atmosphere SIDE B: 1. Transmission 2. Ice Age 3. She’s Lost Control 4. Isolation 5. Dead Souls 6. Ceremony

Cut Annihilation Road oggi ristampato grazie alla joint venture fra la Go Down Records e la Bare Bones Productions.

Arrivano dalla vicina Francia a pochi chilometri da Lione.Con una batteria(Julien) e 2 chitarre(Brice and Gaetan) che grazie alla cartuccere di pedaliere, improntano il suono come un basso distorto ,hanno trovato la ricetta per questo gruppo esistente dal 2017-