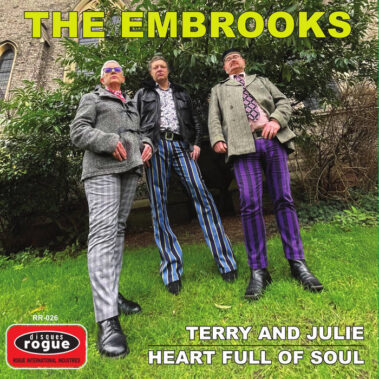

The Embrooks – Terry and Julie / Heart Full of Soul 7″

The Embrooks – Che dire di più se non che, come ogni loro uscita, questo 7″ altro non è se l’ennesimo tassello imprescindibile di una carriera luminosissima.

Il rock, o musica rock, è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del Novecento.

The Embrooks – Che dire di più se non che, come ogni loro uscita, questo 7″ altro non è se l’ennesimo tassello imprescindibile di una carriera luminosissima.

Si può tradurre in musica – laddove non riescono ad arrivare le parole – l’orrore e lo sdegno provato, da parte di esseri umani pensanti, nei confronti di un genocidio etnico iniziato nel 1948 (e inaspritosi, purtroppo, da un anno a questa parte) portato avanti dalle politiche colonialiste e imperialiste di uno Stato (nato sulla base di dogmi religiosi e autoinvestitosi della missione di agire, “nel giusto”, per il volere di presunti diritti divini) nei confronti dei popoli che abitano terre non lontane da noi, a est del mar Mediterraneo? Il tentativo di esprimere in note lo sconcerto emotivo è stato interpretato dai Godspeed You! Black Emperor, ormai veterana (con trenta anni di percorso sul groppone, tra pause e ritorni) formazione canadese, dedita a un post-rock quasi interamente strumentale, che il mese scorso ha pubblicato il suo ottavo album ufficiale, “No Title As Of 13 February 2024 28,340 Dead“, uscito sulla label canadese Constellation records e registrato agli Hotel2Tango studios a Montreal. Un titolo emblematico per il corposo ensemble di Montreal (composto da Efrim Menuck, Michael Moya e David Bryant alle chitarre e tape loops; Sophie Trudeau al violino; Aidan Girt e Timothy Herzog alle batterie e glockenspiel; Mauro Pezzente e Thierry Amar al basso e contrabbasso, coadiuvati da Philippe Leonard e Karl Lemieux alla parte cinematica, con le 16mm film projections) che fa chiaramente riferimento all’ennesima strage di civili (il cui numero di vittime, purtroppo, è quasi raddoppiato rispetto al bilancio del titolo del disco, e tra i morti vi sono migliaia di bambini) che si sta consumando, da un anno esatto, nella striscia di Gaza, una terra martoriata da apartheid (contro gli arabi palestinesi, “rei” di non piegarsi ai diktat dell’imperialismo ebraico che, accecato dalla sua ideologia suprematista, vorrebbe cancellare dagli atlanti geografici e dalla storia i territori della Palestina storica per mettere in pratica un delirante progetto di “Grande Israele” che, rivendicando il diritto a una “terra promessa” che considerano la loro patria storica, ha intenzione di appropriarsi della striscia di Gaza con la forza e col sangue di migliaia di persone ammazzate in quasi ottanta anni di conflitti) e continue ingerenze politiche, economiche e militari (attraverso le cosiddette “bombe democratiche”, un po’ come i loro alleati statunitensi che “esportano la democrazia” in giro per il globo con guerre, morte e distruzione) perpetrate dallo stato di Israele che, indottrinato dal fanatismo politico/religioso sionista nazionalista, e forte dell’appoggio logistico, economico e militare del mondo occidentale atlantista, porta avanti da decenni una campagna sistematica segregazionista di eliminazione politica, geografica e, letteralmente, fisica (intesa come la pianificazione di uno sterminio dei popoli arabi confinanti con Israele, col conflitto che purtroppo si è esteso anche al Libano e rischia di coinvolgere anche l’Iran, con temibili conseguenze nucleari) volta a cancellare le terre abitate dai palestinesi – considerati dal fanatismo sionista come animali da abbattere e “non umani” – attraverso un’oppressione razzista e brutali aggressioni colonialiste, invadendo i territori e annettendoli militarmente e illegalmente al regime dittatoriale neofascista israeliano (magnificato come “l’unica democrazia del Medio Oriente”, dalla propaganda dei media mainstream occidentali) in espansione, che bolla come “antisemita” chiunque osi criticare, anche velatamente, il suo modus operandi in politica estera, mettendo in luce anche l’ipocrisia storica di chi, tramite i suoi antenati, ha patito la terribile discriminazione e persecuzione nazista dell’Olocausto, ma oggi si comporta esattamente alla stregua dei nazisti contro i palestinesi e le genti dei territori confinanti. Si perdoni il pippone/spiegone, ma era necessario per descrivere gli antefatti e il significato di un long playing intitolato “No title as of…“, e di certo questa rappresenta una forte presa di posizione (seppure non connotata da proclami o slogan politicizzati) contro questa strage quotidiana di persone innocenti, soprattutto se si considera il fatto che alcuni dei membri dei GY!BE (in particolare Efrim Menuck) siano proprio di origine ebraica, e che quindi percepiscano maggiormente sulla propria pelle il senso di ingiustizia per gli efferati crimini di guerra commessi ai danni di povera gente in terre dimenticate da Dio. I nostri affidano alla musica l’arduo compito di dare senso compiuto all’esternazione dei propri sentimenti di angoscia, rabbia e impotenza riguardo questa seconda Nakba e catastrofe umanitaria messa in atto dai coloni(zzatori) israeliani ai danni dei palestinesi nei territori occupati abusivamente, e i sei brani del full length (che presenta una scarna copertina, tratta da una foto di Stacy Lee) riflettono la natura anticapitalista (manifestatasi anche nei dischi precedenti, come “Luciferian towers” e “G_d’s Pee At State End!“) del combo canadese, che arriva a forgiare un’opera dal feeling apocalittico che, tra i consueti saliscendi sonici, crescendo, droni e field recordings, riesce nell’intento di trasporre, in emozioni sonore, il crudo realismo che ogni guerra comporta, col suo carico di disperazione, dolore, oscurità, amarezze, cieca violenza, incertezze, paura, desolazione, terrore, malinconia, empatia per il massacro dei più deboli e disgusto per la ferocia degli invasori: se “Sun is a hole sun is vapors” ha l’onore e l’onere di introdurci in questo cupo viaggio atmosferico, “Babys in a thundercloud“, “Broken spires at dead kapital“, “Raindrops cast in lead” (l’unico pezzo che vede una presenza vocale, quella di Michele Fiedler-Fuentes) e “Pale spectator takes photographs” sono lì a dimostrarlo. Ma, dalle macerie dello sterminio, i nostri vogliono far ugualmente vibrare nell’aria un anelito di speranza nella conclusiva “Grey rubble – green shoots” in cui, nonostante questo nuovo secolo non abbia imparato nulla dalle atrocità del passato, che si ripetono a causa delle scellerate e distopiche azioni di ingordi guerrafondai senza coscienza che stanno trascinando l’umanità verso la Terza guerra mondiale, l’amore resterà più forte dell’odio, e il sole tornerà a splendere sui letti di cenere. “Dall’altra parte del mondo è in corso un genocidio di migliaia di persone innocenti, di che stiamo a discutere? Ha ancora senso dare un nome alla musica?” si chiedono, indignati, i Godspeed You! Black Emperor, che in “No title” regalano ai nostri timpani drammatica bellezza, offrono una delle loro prove più solide, un “cessate il fuoco” simbolico, continuando a suonare come atto di Resistenza e, come sempre, non avendo timori nello schierarsi dalla parte giusta della barricata e della Storia, tenendo fede al loro percorso di integrità morale. Tacciano le armi e si ritrovi il lume della ragione. From the river to the sea, Palestine will be free (?).

Il 2024 è l’anno dei comeback album. Dopo quello (annunciatissimo) dei Cure, appena uscito, quello (inaspettato e graditissimo) dei Jesus Lizard e l’altro (purtroppo, amarissimo) degli Shellac, infatti, si è discograficamente sublimato anche il ritorno in pista dei Karate, seminale combo indie/alternative/post-hardcore originario di Boston, che il mese scorso ha pubblicato “Make it fit“, settimo album complessivo della band, uscito sulla label di Chicago Numero Group. Un’attesa durata venti anni, visto che il più recente Lp del gruppo (fondato nel 1993 dal frontman/chitarrista Geoff Farina e dal batterista Gavin McCarthy, coadiuvati dal bassista Jeff Goddard) era stato “Pockets” nel 2004, prima di interrompere il proprio percorso nel 2005 – per oltre tre lustri – a causa dei noti problemi di udito sofferti (e poi risolti) da Farina, che aveva segnato uno scioglimento durato diciassette anni, e interrotto nel 2022, quando i nostri si erano riuniti per riprendere a suonare dal vivo con un tour mondiale che li aveva portati a suonare anche in Italia. Farina e soci – universalmente annoverati tra i pionieri dello slowcore, con Geoff a innervare le chitarre di tessiture ritmiche influenzate dal free jazz – tentano di ripristinare anche in studio la chimica delle esibizioni dal vivo e l’alchimia sonora che aveva contraddistinto i dodici anni precedenti della loro parabola artistica, e i dieci brani di questo nuovo capitolo ci dicono che il trio non ha smarrito la via maestra, in termini di affiatamento, confermandosi a discreti livelli, ma il disco, nel suo complesso, sembra mancare dello spessore qualitativo di cui erano pregni Lp come l’omonimo, “In place of real insight“, “The bed is in the ocean” o “Unsolved“, tutti album che, a cavallo tra i due millenni, avevano contribuito a ridefinire il suono post-tutto (rock, emo, hardcore, jazz, altro). Registrato quasi in presa diretta insieme al fido Andy Hong, “Make it fit” rivela una maggiore accessibilità sonora rispetto al passato, coi Karate che citano come influenze Wes Montgomery (con la “quota jazz” assegnata a “Liminal” e alla conclusiva “Silence, sound“, che flirta con sognanti atmosfere post-rock) i Fugazi (soprattutto in “Rattle the pipes“, di gran lunga il migliore brano del lotto, a pari merito con “Fall to Grace“, e Farina resta pur sempre cognato di Ian MacKaye) Phil Lynott (particolarmente presente nell’opener “Defendants” e nelle successive “Bleach the scene” e “Cannibals“, su cui aleggia il fantasma dei Thin Lizzy) i Clash e il punk rock (nell’energica “People ain’t folk“) intervallati da “Around the dial” (che si ricollega allo spirito dell’ultimo periodo della band) e da numeri jazz/reggae/blues come “Three dollar Bill“. “Make it fit” si lascia ascoltare bene, il fuoco creativo arde ancora sotto le ceneri del tempo che fugge, ed è rinfrancante rivedere in azione personaggi che da anni stimiamo tanto ma, onestamente, il nuovo materiale non fa gridare al capolavoro, e dal ritorno di una band così importante come i Karate, forse, era lecito aspettarsi qualcosa in più.

Ghost Wolves, duo texano e coppia nella vita, formato nel 2010 con zero dollari ma molta voglia di fare, tanto che il batterista Jonny Wolf, non avendo un budget adeguato per registrare, ha pubblicato un annuncio su craigslist offrendo i propri servizi “in qualsiasi modo o forma

Le detroitiane Shadow Show propongono infatti due brani di dream pop rasentante la psychedelia che faranno la felicità di chi ha amato gruppi come i Galaxie 500 o i Cocteau Twins.

I miei amatissimi Boogie Spiders mi hanno dedicato questo disco, perché è dedicato a me, non a tutti i perdenti del mondo, ma proprio a me medesimo.

The Guy Hamper Trio feat. James Taylor – Dog Jaw Woman

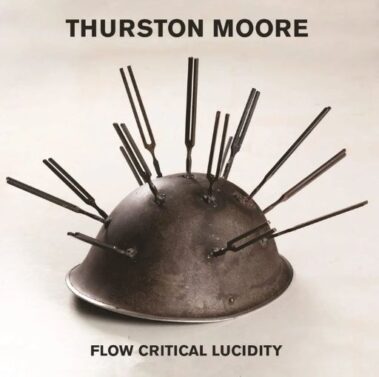

Thurston Moore – Flow critical lucidity: il 20 settembre ha pubblicato il suo nuovo (e, complessivamente, nono) album, “Flow critical lucidity” attraverso la Daydream Library Series, house label della community Ecstatic Peace Library, fondata dallo stesso Moore insieme alla moglie Eva Prinz.

Sciolgono definitivamente le riserve sonore, puntando tutto sul lato più estroso ed esuberante della loro musica, Los Bitchos.

Ogni occasione è buona per parlare del compianto Mark Lanegan (che manca, e anche tanto) e allora a ‘sto giro accogliamo con favore questa “operazione di recupero” della Beggars Banquet e andiamo a trattare questa imponente ristampa, “Bubblegum XX“, uscita quest’anno in occasione del ventesimo anniversario dalla pubblicazione originaria dell’album, “Bubblegum“, all’epoca sesto long playing solista del nostro (nonché primo come Mark Lanegan Band) che vide la luce nell’agosto 2004 sulla stessa label britannica. La genesi di questo Lp risaliva al 2003, quando Lanegan, reduce da un lungo tour con i Queens of the Stone Age (band con cui ha collaborato per alcuni anni, su invito dell’amico e membro fondatore Josh Homme, già insieme a Mark, per un breve periodo, anche negli Screaming Trees, dando il proprio contributo nelle registrazioni del capolavoro “Songs for the deaf“) rilasciò un Ep anticipatore, “Here comes that weird chill“, che lasciava già intravedere un cambio verso una nuova direzione sonora che sarebbe stata intrapresa per l’imminente prova sulla lunga distanza, che arrivò nel 2004 (anno in cui Lanegan annunciò ufficialmente la fine della sua collaborazione con i QOTSA) e “Bubblegum” segnò l’inizio di una seconda parte del suo percorso musicale in proprio (accompagnato dai musicisti che suonavano con lui durante le tournée mondiali, ma caratterizzato dall’assenza, pressoché totale, del bassista/chitarrista Mike Johnson, che fino ad allora aveva suonato su tutte le precedenti prove soliste di Lanegan) e fu sicuramente un disco che si distanziava parzialmente dai precedenti lavori in stile cantautoriale dark/folk/rock tenebroso, introspettivo e oscuro (tra cui vale la pena di menzionare almeno le pietre miliari “Whiskey for the holy ghost” e “Field songs“) per virare verso lidi più marcatamente blues rock e sonorità più aggressive, e che fu concepito in un frenetico periodo di forte stress emotivo e psicologico (tra un divorzio e i noti problemi di “Dark Mark” con tossicodipendenza e con l’alcool) per Lanegan che, durante le pause dal tour coi QOTSA, aveva composto abbastanza materiale per riempire due album, ma si ritrovò a registrare il full length in giro per vari studi negli Stati Uniti, e il risultato finale, seppur godibile e di discreta fattura, risentì della mancanza di amalgama tra i vari pezzi, di fatto assemblati in un calderone sonoro non messo ottimamente a fuoco, probabilmente penalizzato da troppe ospitate e “featuring” eccellenti (da PJ Harvey a Josh Homme e Nick Oliveri, passando per Greg Dulli e gli ex Guns ‘n’ Roses Duff McKagan e Izzy Stradlin) ma che tuttavia fecero registrare ottimi riscontri di vendita e presso il pubblico. In questa nuova versione espansa (che fa il paio col classico formato in doppio Lp del solo “Bubblegum”, con la tracklist del 2004 rimasterizzata) ai quindici brani della tracklist originaria (di cui vanno citati almeno gli episodi meglio riusciti, e tra questi c’erano sicuramente la magnifica e struggente opener “When your number isn’t up“, l’ipnotica e martellante “Metamphetamine blues“, il duetto con PJ Harvey nel singolone (memore dell’esperienza delle Desert Sessions) “Hit the city“, il rock ‘n’ roll sanguigno di “Sideways in reverse“, “Can’t come down” e “Driving Death Valley Blues“, con quest’ultima in cui riecheggiava il recente passato nei QOTSA; le calde “Strange religion” e “Like Little Willie John“, in cui risaltava la voce inconfondibile, forgiata a whiskey e tabacco, di Lanegan, perfettamente a suo agio nell’intepretare il ruolo dello storyteller di frontiera e poeta dell’inferno della dannazione che strazia corpi e spiriti dei derelitti della società, cantore dei tormenti che dilaniano l’animo degli esseri umani in quanto esseri imperfetti e fallaci – in primis, egli stesso e i suoi demoni, un uomo che ha accettato di convivere coi suoi fantasmi – ) sono stati aggiunti i pezzi dell’Ep “Here comes that weird chill (Methamphetamine Blues, Extras & Oddities)” (realizzato insieme al fido Josh Homme, Nick Oliveri, Chris Goss, Alain Johannes, Dave Catching e Greg Dulli, e in cui svettavano “Skeletal history” e le due versioni di “Sleep with me“, oltre a una cover di “Clear spot” di Captain Beefheart) con tre bonus tracks (“Sympathy“, “Mirrored” e “Mud pink skag“) e, soprattutto, ulteriori tredici tracce, tra demo (registrati in alcune stanze d’albergo, in giro per il mondo, insieme a Troy Van Leeuwen, e da quest’ultimo recuperati) e inediti – principalmente outtakes provenienti dalle sessioni di registrazione di “Bubblegum” – tra le quali si segnalano “Heard a train“, l’uggiosa “Leaving new river blues“, la cover di Johnny Cash “You wild Colorado” e “Union tombstone” (una canzone in cui era previsto un altro featuring/duetto, non realizzatosi all’epoca, con Beck che però oggi, per l’occasione, ha inciso le sue parti vocali “a posteriori”). Il tutto ottimamente rimasterizzato agli Abbey Road studios a Londra (per la gioia, seppur postuma, di Lanegan, che aveva sempre sognato di incidere del materiale in quegli studi leggendari, e non è mai stato soddisfatto della resa su disco di “Bubblegum”, e pensiamo che gli avrebbe fatto piacere sapere che Geoff Pesche ha fatto un lavoro egregio). A corredo dei quaranta brani complessivi, c’è anche un libro commemorativo di 64 pagine con foto inedite e contributi scritti da Brett Netson e i succitati Van Leewuen, Homme, Goss, Johannes, Catching, Dulli e McKagan. Hands down. Quando una reissue (che, a grandi livelli discografici, resta sempre e comunque un fruttuoso business) è fatta bene, ridando nuova vita al materiale originario e rinvigorendolo di nuova sostanza, stavolta non c’è niente da eccepire. Chapeau. Un buon modo per mantenere vivo il ricordo (oltre al concerto in suo omaggio che si terrà, il prossimo 5 dicembre, alla Roundhouse di Londra, per celebrare la sua musica e quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno) di un cantante e musicista dal valore artistico incommensurabile. Mark, you left this “heaven” so soon.

The Wrong Society – Misery Has Got Me Down / Find Me Gone 7″

Non accenna a finire il momento di prolifica vena artistica della ormai veterana indie/garage/noise/shoegaze/psych/drone/experimental band inglese Telescopes e del loro factotum, nonché unico membro (fondatore) presente in tutte le incarnazioni del progetto, Stephen Lawrie. Dopo aver pubblicato, nel febbraio di quest’anno, il sedicesimo lavoro sulla lunga distanza, il “lost record” restaurato “Growing eyes becoming string” (al quale va aggiunta la pubblicazione, nel mese di maggio, delle raccolte “Radio sessions (2016-2019)” e quella di rarità rimasterizzate “Editions“) arriva infatti già un nuovo album, “Halo moon“, uscito a fine settembre sulla label tedesca Tapete records. Il diciassettesimo capitolo della discografia dei Telescopes tenta di stabilire un dialogo con le forze misteriose e magiche che regolano la natura dell’universo, che parla attraverso il cielo scatenando, involontariamente, una rivoluzione partendo da uno stato di trance ipnotica per arrivare a connettersi con l’invisibile e con una nuova dimensione delle coscienze parallele, con la band (vale a dire Lawrie più un numero, sempre variabile e mai fisso-definitivo, di musicisti che registrano con lui) che viene ispirata da una aureola lunare – “Halo moon“, appunto – che sembra arrivata con l’intento di folgorare la composizione di questo nuovo materiale e propiziare la buona riuscita del lavoro in studio. Dal 1987 a oggi, Lawrie non ha mai smesso di sperimentare diverse soluzioni con la propria creatura sonica, nelle varie declinazioni della (neo)psichedelia, e ogni album cresce con gli ascolti, rivelando sfaccettature sempre differenti, e anche “Halo moon” non fa eccezione. Si passa dalla trasandata opener “Shake it all out” (uno psych-blues che non sfigurerebbe nel repertorio dei Reid brothers) all’armonica che scandisce il sognante e incantato blues di “For the river man“, con un Lawrie perfettamente a suo agio nel ruolo di cantastorie stonato, dalle ninne nanne narcotiche di “Come tomorrow” e della title track alle altre nenie psichedeliche “Along the way” e “Lonesome heart“, in cui l’organo, la chitarra e la voce del cerimoniere Lawrie sembrano fluttuare verso altri mondi, mentre il groove cinematico di “Nothing matters” si spinge fino a concludere col monolite acido, ipnotico e sinistro di “This train rolls on“, un treno che va avanti alimentato da un latente senso di violenza. Le strutture delle canzoni sono minimali, le chitarre si dissolvono nel feedback e nelle dissonanze, e le trame sonore affogano il blues nel fuzz e in beat ritmici scarni e meccanici à la Suicide in slow motion, disegnando paesaggi nebbiosi (e sentieri che si inseriscono in territori già battuti, in passato, da Spacemen 3 e Spiritualized) dentro i quali si staglia, inafferrabile, il mormorio sonnolento e glaciale di Stephen Lawrie. Che il cielo ci assista in questi tempi bui. Dig the déjà voodoo.