Paolo Rig8 – Compost

“Compost” è il settimo album in studio per Paolo Rigotto aka Paolo Rig8, ed esce per Snowdonia Dischi.

Il rock, o musica rock, è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del Novecento.

“Compost” è il settimo album in studio per Paolo Rigotto aka Paolo Rig8, ed esce per Snowdonia Dischi.

In questa puntata scopriamo l’etichetta torinese Stanze Fredde Records, e le sue uscite pubblicate fino ad ora.

Fanculo il maltempo pre-autunnale, fanculo la trasferta infrasettimanale: avendo la possibilità-privilegio di soggiornare nei paraggi (a casa di familiari) chi vi scrive ha colto la palla al balzo e si è rimesso on the road per raggiungere la Toscana, e precisamente il suo capoluogo di regione, Firenze, che ha ospitato una delle quattro tappe del tour italiano dei Mudhoney, leggendaria rock ‘n’ roll band di Seattle, all’interno del segmento europeo di concerti a supporto del loro ultimo album, “Plastic eternity“, uscito l’anno scorso. E a loro non si poteva dire di no. Arrivato nella città-culla del Rinascimento insieme ad amici musicisti della vicina scena R’N’R pisana, si entra al Viper Theatre, scenario del live della serata – praticamente sold out e ribollente di passione – e subito si assiste al set del gruppo di apertura, i SØWT, giovane combo noise-pop olandese che accompagna i Mudhoney durante la tournée come opening act di quasi tutti gli show europei. I ragazzi si sbattono sul palco, offrendo una performance decisamente rumorosa e sanguigna, con sonorità pesantemente indebitate con quelle di (ex) colleghi di Mark Arm e compari del “Seattle sound” (Nirvana, Hole) e dell’alt. rock in generale (Sonic Youth) tutto sommato un buon antipasto per scaldare la platea, in attesa dell’apparizione on stage dei nostri beniamini. Alle 21.30, puntuali, i nostri si prendono la scena, con un Mark Arm ancora in forma smagliante (anche e soprattutto a livello canoro, a differenza di tanti suoi colleghi coetanei che, nonostante siano completamente afoni, continuano a incidere dischi e andare in giro a raccattare figure di merda) sempre contraddistinto da uno spirito sguaiatamente punk, incurante di quaranta anni di percorso musicale (la maggior parte dei quali vissuti “al limite”, apparentemente fedele al motto: “Hope I die before I get old” di Whoiana memoria – e anche alla massima: “Vivi rapido, muori giovane” – devoto alla immancabile triade sesso-droga-alcool) e sessanta primavere sul groppone. Non da meno i suoi inseparabili compagni di viaggio, il fido Steve Turner a graffiare e ringhiare sulla sei corde, Guy Maddison a fornire un solido contributo al basso e Dan Peters inscalfibile macchina da guerra dietro le pelli della batteria. Ampio spazio viene logicamente riservato, nell’abbondante setlist proposta, alla loro release più recente (“Move under“, “Almost everything“, “Souvenir of my trip“, “Little dogs“, “Tom Herman’s hermits“, “Flush the fascists“, “Human stock capital“) con un Arm che, verso la parte finale del concerto, ha dismesso la chitarra per vestire i soli panni dello chansonnier, interpretando alcuni pezzi (“Next time“, “I’m now“, “Paranoid core“, “21st centuries pharisees“, “One bad actor“) con un’enfasi quasi teatrale. Ma sono soprattutto i classici del repertorio del quartetto a incendiare a dovere il pubblico, da “If I think” (che ha aperto le elettriche danze della serata) a “Into the drink“, passando per “You got it (keep it outta my face)“, “Good enough” e gli evergreen “Sweet young thing ain’t sweet no more” e “Touch me I’m sick” (marcio anthem garage punk marcio e autentico inno all’autodistruzione da lerci ubriaconi, all’autocommiserazione caciarona e al sarcasmo cialtrone nonché, a posteriori, vero brano simbolo del movimento musicale underground della scena di Seattle che sarebbe stato etichettata dal mainstream come “grunge” dopo il boom commerciale di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains) e completando il gran finale con l’encore affidato a “Suck you dry“, “Here comes sickness” e “In ‘n’ out of grace” che hanno scatenato entusiasmo e pogo in sala. Come sempre, in sede live (come su disco) i quattro (ex) ragazzacci hanno confermato di essere molto Mud e poco honey, reggono il palco in maniera egregia, sempre fedeli a loro stessi, su questo non v’erano dubbi e, del resto, non hanno più nulla da dimostrare a nessuno. Ma quando torni a casa con la testa che rimbomba dopo aver cantato-urlato per un’ora e mezza a squarciagola, e l’unica cosa che il cuore ti chiede di fare è rimettere di nuovo su gli album dei Mudhoney per riascoltarli ancora, capisci che hanno fatto centro.

Primo LP di Jacket Burner con cui punta a farci venire l’acufene per via di una voce filtrata e alterata su di un tappeto musicale da headbanging nauseante come piace a noi.

Quindi carissimi Haji il vostro disco non è affatto una cagata pazzesca, vi conosco e so quanto siate bravi e motivati, è anzi pregno di energia e di attitudine, distorsioni in libertà e drammaticità in abbondanza.

Ventottesimo (!!!) album per gli OSEES, la creatura multiforme – con varie declinazioni nel moniker – guidata del prolifico talento di John Dwyer, da sempre anima del progetto e frontman polistrumentista dotato di una creatività artistica preossoché inesauribile.

Jac Berrocal David Fenech Vincent Epplay – Broken Allures: Un disco che solca territori inesplorati, puro spirito francese di avanguardia, alla scoperta di un esagono occulto e musicalmente ricchissimo

Qualche sera fa, chi vi scrive è incappato, suo malgrado, nello zapping televisivo (pratica assolutamente sconsigliata: la televisione è una droga pesante che annienta i cervelli e le coscienze peggio dell’eroina, una delle armi di distr-A-zione di massa più dannose che esistano e più usate dal Potere, da settanta anni a questa parte, per tenere buono il popolino elargendo panem et circenses) e, in particolare, ha avuto la sfiga di imbattersi in quei concertoni-carrozzoni patrocinati dalle radio mainstream generaliste che propinano, in prima serata, le cosiddette “hit” estive che da diversi anni, in maniera puntuale come le tasse, arrivano a infestare l’etere mediatico nella bella stagione con il loro insopportabile inquinamento acustico: un indigesto pastone in cui, a farla da padrone, è il monopolio di playback e autotune, tra sedicenti popstar-rapper-trapper in passerella che si mettono in mostra e in vetrina a fare il compitino assegnato loro dalle major discografiche e dai contratti pubblicitari, conduttori imbarazzanti e piazze piene di adolescenti lobotomizzati urlanti che ripetono a pappagallo i testi insulsi-demenziali dei “tormentoni” proposti dai vari “artisti” che fanno finta di esibirsi dal vivo: un baratro musicale e culturale che, del resto, ben rappresenta e rispecchia il declino antropologico e degrado morale in cui la società italiana è precipitata da decenni, roba che il “Festivalbar”, a confronto, sembrava Glastonbury. Bene (si fa per dire) dopo questo pippone introduttivo, converrete sul fatto che in quel tipo di contesto “musicale”, tossico per l’udito e nocivo per l’anima, sicuramente non ascolterete mai i Vibravoid, prolifica band neopsichedelica/acid rock tedesca che, dal 1997 a oggi (anche se le origini risalgono alla fine degli Eighties, quindi sarebbe in pista da tre decenni) si prodiga in una incessante attività di pubblicazione di ottimo materiale sonoro tra singoli, Ep, dischi registrati dal vivo, mini-album e, soprattutto, studio album (non disdegnando anche la lingua italiana e collaborazioni iconiche come quella col compianto frontman dei Seeds, Sky Saxon, con cui registrarono un disco poco prima della sua scomparsa) e proprio quest’ultimo formato lungo è il soggetto principale di questo articolo, perché a fine agosto i nostri hanno fatto uscire “We cannot awake“, sfondando il muro dei venti full length ufficiali (dovremmo essere arrivati a ventidue) – a testimonianza della loro incessante vena creativa – che arriva a un solo anno di distanza dal precedente Lp “Edge of tomorrow“. Il trio di Düsseldorf (composto dal frontman e chitarrista Christian “Doctor” Koch, coadiuvato da Dario Treese al basso e tastiere e Frank Matenaar alla batteria) non lascia nulla al caso, curando ogni release con particolari artwork che si richiamano all’iconografia della cultura psichedelica/hippie e rievocano i manifesti-poster dei concerti acid/blues/psych/space rock dei Sixties (anche dando vita a festival pysch) e proprio il periodo compreso tra la seconda metà degli anni Sessanta e l’inizio dei Seventies rappresenta il principale fulcro ispirativo del gruppo, ispirato dal flower power, dal krautrock teutonico, dai Pink Floyd Barrettiani (e dai light shows dell’UFO club, ripresi da Koch e soci ai loro concerti) Silver Apples, Strawberry Alarm Clock, Electric Prunes, Byrds, gli stessi Seeds, i CAN, ma nel loro sound si fa anche uso di chitarre fuzzate e organi Farfisa, costruendosi un fedele zoccolo duro di fan e sostenitori, e riprendendo un discorso underground in chiave beat e “Neo-kraut” (rifutando l’appellativo “stoner rock band”) in un periodo – fine Ottanta/inizio Novanta del secolo scorso – in cui il krautrock e il rock psichedelico non erano più considerati profeti in Patria (soprattutto nella loro città, e la ricerca di vecchi vinili di musica psichedelica era un’attività di nicchia, quando tutto lo scibile umano in musica non era ancora alla portata di tutti e acquistabile su internet con pochi “click”, come invece accade oggi) mentre in UK aveva generato eccellenti eredi (corretti in salsa Velvet/Lou Reed) come gli Spacemen 3 e dall’altro lato dell’oceano – qualche anno più tardi – i Brian Jonestown Massacre. I Vibravoid hanno presentato “We cannot awake” (uscito su Tonzonen records) come “la colonna sonora perfetta per la legalizzazione della cannabis-THC“, creando sei brani che dipingono paesaggi sonori più stonati di un trip sotto effetto dell’LSD, con le componenti acid/fuzz/psych ancora predominanti, e allo stesso tempo facendo risaltare maggiormente la struttura, la melodia, i testi e la produzione dei pezzi. L’aggressiva dinamicità dell’opener “Get to you” è una cavalcata dark che quasi sconfina nel post-punk di reminiscenze vocali à la Andrew Eldritch/Sisters of Mercy e uno di quei brani perfetti da mettere su quando si è in austostrada, specialmente di notte; “Nothing is wrong” e “A comment of the current times” combinano l’amore per i Byrds con il motorik sound della loro Düsseldorf, “The end of the game” è psichedelia fuzzata a tutto spiano, tra echo effects e vocals à la Jesus and Mary Chain, mentre la psych ballad malinconica/distopica “On empty streets” chiude il lato A. La mastodontica title track (definita nella press release del disco, forse in maniera un po’ ridondante, “la In a gadda da vida della Generazione X”) occupa tutto il lato B coi suoi venti minuti di durata, in un’atmosfera lisergica imbevuta di accelerazioni, frenate, divagazioni, chitarre acide e in backwards, space rock, elettronica, fuzz, riverberi e samples vocali. La band tedesca continua orgogliosamente a gravitare nel sottobosco rock ‘n’ roll europeo con una inscalfibile devozione verso un universo rétro-futuristico fatto di tappeti sonici al sapor di stricnina, frequenze interstellari, psilocibina e funghi magici. Integralisti, ma allo stesso tempo outsiders e protagonisti di un “revisionismo contemporaneo” che li ha portati a forgiare una formula personale che integra una ricerca sonora aggiornata al presente con la rielaborazione di mondi artistici (garage rock, psichedelia, acid rock, fuzz rock, krautrock) che hanno oltre mezzo secolo sul groppone. “We cannot awake” è un viaggio cosmico che esplora le profondità dell’esistenza umana, tra la paura dell’ignoto e lo scorrere inesorabile del tempo che crea un senso di angoscia e pericolo perché, appunto, non ci è rimasto molto tempo. E allora, non sprecatelo ascoltando musicademmmerda, ma godete e diffondete il verbo dei Vibravoid.

Gli Offesi – Ezotica Hysterica Vol.1: Per una massa sconfinata di spostati che riescono a carpirne, o almeno ad intuirne, le gesta? Eh già perché gli Offesi sono strani, sono strani forte.

Mentre la comunità musicale si affanna da giorni a dibattere, sui social network, della reunion degli Oasis (un segreto di Pulcinella durato quindici anni, e comunque ogni commento sui fratelli Gallagher sarebbe superfluo, basta solo citare la definizione che il compianto Nikki Sudden diede di loro: “Thick Mancs who somehow struck luck“) e del nuovo album di Nick Cave (che, tra partecipazioni a imbrillantinate passerelle glamour per l’incoronazione del re in UK e la voglia di fare concerti in Stati guerrafondai e genocidi che andrebbero boicottati, trova anche il tempo per registrare nuova, discutibile, musica) quasi nessuno ha dato risalto e importanza a un graditissimo ritorno sulle scene passato totalmente in sordina: quello dei Fastbacks. Veterani della scena rock ‘n’ roll di Seattle, da sempre fautori di un punk rock imbevuto di melodie e fragranze pop, adorati da Kurt Cobain e tra i veri precursori e prime mover (insieme a U-Men, Skin Yard/Jack Endino, Young Fresh Fellows, i primi Soundgarden, i Malfunkshun, i Melvins dalla vicina Aberdeen, i Girl Trouble di Tacoma, gli Screaming Trees da Ellensburg, i Beat Happening e la lezione della K Records di Olympia, i TAD e i Green River, dalla cui dissoluzione nacquero i Mudhoney) del “Seattle sound” che sarebbe poi esploso a livello globale agli inizi dei Nineties col boom commerciale di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e Soundgarden, e che sarebbe stato etichettato dal mainstream come “grunge”. Un percorso che, tra scioglimenti e reunion, va avanti da lontano 1979, anno in cui furono fondati, tra i banchi della high school, dal chitarrista/songwriter Kurt Bloch insieme a Kim Warnick (basso e voce) e Lulu Gargiulo (chitarra e voce) e tantissimi batteristi provati per un breve periodo (tra questi ci sono stati anche Dan Peters dei Mudhoney, Tad Hutchison dei Young Fresh Fellows e un Duff McKagan pre-Guns ‘n’ Roses) con Mike Musburger a essere il membro più costante presente dietro le pelli. Quest’anno i nostri si sono riuniti per registrare e pubblicare il loro settimo lavoro sulla lunga distanza, “For WHAT reason!“, uscito il 28 agosto sulla label di Olympia (WA) No Threes Records, e arrivato a ben venticinque anni di distanza dall’ultimo studio album “The day that didn’t exist“. Registrato da Joe Reineke e prodotto dallo stesso Bloch, il long playing è composto da undici brani fun, loud and proud, caratterizzati da riff energici e armonie catchy, tra l’esuberanza ramonesiana di “The end of the day“, “Come on“, “Nothing to do” e “A new boredom“, la cover dei Seekers/Tom Springfield “I’ll never find another you“, il power pop rinforzato di “So you now“, “In my own way” e “Distant past“, la gioiosa esuberanza di “A quiet night” e “The answer is in gray” e la conclusiva e sorprendentemente lunga e articolata “The world inside“. “Nessun featuring con altri musicisti ospiti famosi e nessun cambio di direzione musicale“, tengono a farci sapere i Fastbacks: del resto, perché farlo quando, dopo quattro decenni, si divertono ancora a suonare la propria musica, a dispetto del tempo che passa (e che li rende inesorabilmente “boomer”, ma anche una tra le pochissime formazioni R’N’R seattleite a essere sopravvissute al ciclone mediatico del “grunge”, pur non essendo mai state parte integrante del carrozzone modaiolo e gossipparo del “movimento”) e il pubblico li apprezza come sempre? La “reason” del titolo, fondamentalmente, sta tutta lì, e “For WHAT reason!” è un disco che rallegra l’anima e ci fa sentire eternamente giovani. It’s good to have you back (and fast)!

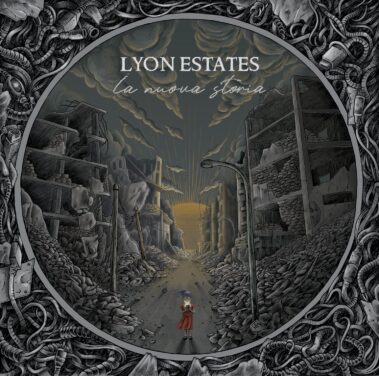

I Lyon Estates sono tra le band figlie di quel suono, e dopo un periodo di inattività (il disco precedente risale al 2012), ritornano alla grande con “La Nuova Storia”.