Gee Tee – Prehistoric Chrome

il nuovo album degli australiani Gee Tee e si compone di diciotto pezzi tutti al di sotto dei due minuti, tutti men che meno riusciti.

Il rock, o musica rock, è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del Novecento.

il nuovo album degli australiani Gee Tee e si compone di diciotto pezzi tutti al di sotto dei due minuti, tutti men che meno riusciti.

Sono ancora nervosi, esuberanti ed elettrici – musica per le nostre orecchie, è proprio il caso di dire – e lasciateli fare: che nessuno si azzardi mai ad ammorbidire il loro sound né a renderli parte del calderone fighetto del post-post-post punk modaiolo di ultima generazione. A distanza di quasi quattro anni dal loro album di debutto omonimo (per il quale, già all’epoca, chi vi scrive si era “preso una cotta”, e molto prima che venissero elogiati dal frontman dei Green Day e notati dagli Hives, che se li sono portati in tour con loro) tornano i londinesi Bad Nerves, la finta “jazz band di Skid Row” che dal 2015 è fautrice di incendiari assalti garage rock/punk imbevuti di uncini melodici e fragranze power pop (di cui si può avere una valida testimonianza nel 10″ dal vivo “Alive in London“, pubblicato lo scorso anno) una fomula confermata anche nel loro secondo Lp, “Still nervous“, uscito a fine maggio sulla label olandese Suburban records. I cinque giovinastri (Bobby Bird, Will Power, Jon Poulton, Sam Thompson e George Berry) sanno il fatto loro e, ancora una volta, riescono a registrare un disco di rock ‘n’ roll coi controcazzi, in cui tutto è calibrato al punto giusto, dalle scariche di punk rock adrenalinico a metà strada tra Ramones, Saints, Jay Reatard e Buzzcocks (l’iniziale “Don’t stop“, “Antidote“, la sardonica “USA“, “You’ve got the nerve“, “Plastic rebel“, “Television“, “Jimmy the punk“, “Alright“, “Too lazy to love“) ai momenti più elaborati, contraddistinti da un power pop anfetaminizzato (“Sorry“, “You should know by now” e la conclusiva “The kids will never have their say“). Se cercate un efficace antidoto alla monnezza dei “tormentoni estivi” che inquinano l’etere (e la salute di chi, forzosamente, è costretto a subirne il loro bombardamento mediatico) questo disco può decisamente fare al caso vostro.

Continuano le uscite di materiale inedito proveniente dallo scrigno degli archivi musicali di Alan Vega, compianto frontman newyorchese che, tra il pioneristico duo elettronico avanguardistico dei Suicide e il successivo percorso solista, ha avuto un cammino turbolento e prolifico, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, nei quali ha registrato dischi che, un po’ alla volta, sono oggetto di pubblicazione postuma (ricordando che il nostro ci ha lasciati nel luglio 2016). Grazie al certosino lavoro di recupero in cui si sono prodigati Liz Lamere (ex compagna e partner musicale di Alan) e il musicista-produttore Jared Artaud, infatti, diversi album post-mortem di Vega stanno vedendo la luce sotto la sigla “Alan Vega Vault Project“, inaugurata nel 2021 con l’uscita degli Lp “Mutator” e “After Dark” (contenente una session notturna registrata insieme a Ben Vaughn, Barb Dwyer e Palmyra Delran nel 2015 ai Renegade Studios di New York) e quest’anno rimpinguata con l’arrivo un altro full length, “Insurrection“, rilasciato su In The Red Recordings alla fine di maggio. Da un punto di vista musicalmente filologico, se i brani di “Mutator” erano stati concepiti dal master of minimalism a metà anni Novanta, gli unidici pezzi di “Insurrection” risalgono al periodo 1997/98 (precedente all’album “2007”) e cattura – per dirla con la Lamere – lo spirito delle anime torturate dall’intensa energia conflittuale della New York dell’epoca, segnata da delinquenza, omicidi, odio, fascismo, razzismo e bancarotta morale (problemi e piaghe sociopolitiche di cui oggi è ostaggio buona parte del mondo globalizzato in generale e, in particolare, il mondo occidentale atlantista che adora ciecamente il capitalismo, non accorgendosi, o facendo finta di non vedere/capire, che le sue avide dottrine imperialiste, assetate di denaro e potere, lo stanno facendo sprofondare in un abisso che lo sta portando a scatenare una Terza guerra mondiale contro il sistema multipolare che desidera essere altro e non vuole sottomersi all’arrogante giogo del Leviatano a stelle e strisce che, come una piovra tossica, pretende di comandare sul mondo intero e imporre la propria way of life economica, politica e militare sull’intero globo terracqueo) ma dove, in fondo, si può anche respirare l’atmosfera tumultuosa e creativa di una Grande Mela immersa negli ultimi anni di in un vivo fermento culturale, quello in cui tanti musicisti e artisti riuscivano ancora a creare (e a pagare le bollette e l’affitto per sopravvivere in appartamenti a prezzi ancora umani e accessibili alle masse) prima che “undici settembre” e la gentrificazione forzata, voluta da sindaci-sceriffi e dall’establishment politicante e imprenditoriale, ripulisse la metropoli, fatta diventare a misura d’uomo esclusivamente ricco e benestante, modellata come un enorme parco giochi per miliardari, anestetizzandola, e colpendo soprattutto la scena artistica della NYC più decadente e verace, quella popolata da club e bar di quart’ordine che hanno visto nascere il punk rock, dando i natali a band e musicisti young, loud and snotty che mettevano a soqquadro l’etica e l’estetica dell’industria discografica (valga per tutti l’esempio paradigmatico dell’iconico CBGB sulla Bowery, che ha chiuso i battenti nel 2006 e il cui locale poi è stato trasformato, da un facoltoso stilista, in un lussuoso brand outlet per fighetti viziati figli di papà che non hanno un cazzo da spartire col rock ‘n’ roll). Il livello qualitativo del disco è alto ed è ancora possibile sentire il marciume dei laidi vicoli newyorchesi rigonfi di “polveri bianche” e puzza di piscio e avvertire quel senso di costante minaccia di cui erano intrise le sonorità oscure e apocalittiche dei Suicide in episodi come l’ipnotica e martellante “Cyanide soul“, in “Invasion” (che sembra essere una versione techno di “Cheree“) o nella lunga e disperata “Murder one” (quasi una “Frankie Teardrop” aggiornata al nuovo millennio) nell’industrial da rave party di “Mercy“, oppure in “Crash” e “Genocide” (mai titolo fu più azzeccato, purtroppo, visto ciò che sta accadendo lungo le sponde orientali del del “nostro” mar Mediterraneo) a corredo di un mood gelido e crudo di cui sono imbevute anche l’iniziale “Sewer” e la conclusiva “Fireballer spirit” (passando per l’electro-noise di “Fireballer fever“) appena mitigato dal synth pop di “Chains“, e nel racconto di questo delirio distopico, a svettare è sempre Alan, il Jim Morrison dei bassifondi di NY, con la sua ugola salmodiante, strepitante, alienata, schizofrenica, animalesca, angosciata e agghiacciante. Alan Vega è sempre attuale (mai come oggi avremmo bisogno di una insurrezione che svegli le menti assopite e le coscienze dormienti del 99% della popolazione mondiale) e continua a lottare insieme a noi, a modo suo, da antagonista sonoro, e questo album potrebbe essere un’ottima soundtrack barricadera da far risuonare nell’aria per ritentare un assalto al cielo.

Guido & Maurizio De Angelis – Squadra Antifurto :

Palm mute, un grido, poi scatta il ritornello che ti si appiccica alle sinapsi. É il nuovo singolo dei Shehehe.

Tornano a sfornare nuovo materiale, stavolta in formato 7″, i paladini della scena high energy rock ‘n’ roll scandinava Hellacopters, a due anni di distanza dall’ultimo studio album, “Eyes of oblivion“, disco che aveva segnato il comeback ufficiale dopo diversi anni di pause, reunion e lutti, lungo un percorso che proprio nel 2024 raggiunge l’invidiabile traguardo dei trenta anni. Il quintetto svedese (Nicke Andersson alla voce e chitarra; Dregen alla chitarra e cori; Dolf de Borst al basso e cori; Robert Eriksson alla batteria e cori; Anders “Boba” Lindström alle tastiere) che già si era divertito a fare uscire un Ep di quattro cover, “Through the eyes of The Hellacopters” (bonus tracks originariamente presenti solo sull’edizione in doppio cd dell’ultimo long playing) e nel febbraio di quest’anno ha ristampato l’Lp del 1999 “Grande Rock” (in versione sia originale, sia rivisitata e rimixata) ha rilasciato in formato digitale (mentre quello fisico è previsto dal 18 giugno in avanti, su Lightning Records) un nuovo singolo, “Stay with you“, a cui fa da contraltare, come lato B, la cover di un classico dei primi Cure, “Fire in Cairo“. Registrata, missata e masterizzata nella loro natia Stoccolma, e prodotto dallo stesso Nicke Andersson, “Stay with you” – stando a quanto raccontato dal suddetto membro fondatore del combo – è una canzone realizzata nel bel mezzo della lavorazione del gruppo al suo nuovo – e nono – album (di cui non si conosce ancora la data di pubblicazione) ed era stata inizialmente concepita per essere inclusa nel futuro lavoro sulla lunga distanza, ma il gruppo è rimasto così soddisfatto del risultato finale da decidere di realizzarla come singolo standalone, ricalcando un po’ il modus operandi dei Beatles. Il pezzo non si discosta molto dalle sonorità di “Eyes of oblivion“, ricalcando il mood di quel full length, a tratti arrivando a sembrare quasi una cugina di “Reap a hurricane” (il singolo di lancio del loro ultimo album) introdotta da una tastiera saltellante che apre la strada a una sferragliante cavalcata rock ‘n’ roll (in linea col trademark della band) in cui un efficace bridge sfocia in un ritornello a presa rapida che resta ben impresso nella memoria e prende velocità come un treno in corsa, con una accelerazione finale che può ricordare le atmosfere incendiarie di “City Slang” della Rendezvous Band di Fred “Sonic” Smith (una canzone, tra l’altro, già coverizzata anche dagli scandinavi in passato). Un brano che conquista al primo ascolto e che invoglia il ditino a pigiare spesso il tasto play per farlo risuonare. La b-side riguarda la reinterpretazione di un evergreen del post-punk e della dark music tutta che non ha certo bisogno di tante presentazioni, e l’ensemble riesce nell’intento di energizzarlo senza snaturarne l’essenza e restando fedele all’originale. Se queste sono le premesse, è lecito aspettarsi un altro grande R’N’R record dai ragazzacci stoccolmesi. The Hella-fucking-copters are coming back!

Piero Umiliani – O.S.T. Orgasmo questa pellicola è considerata uno dei vertici assoluti di quello che, con molta spocchia e approssimazione, è definito il cinema di genere italiano.

TH’ LOSIN STREAKS: Registrato in California insieme a Tim Green, il disco del combo di Sacramento è ispirato al folk rock.

Cocks Superliquidator: è un album da ascoltare attentamente e da leggere nei particolari.

“Forse cercavi: MOON“. “Risultati per “moon“. No no, “cari” pseudo-sapientoni motori di ricerca che a volte reindirizzate su altri termini ad minchiam, non avevo digitato la suddetta parolina con due “O” (che inevitabilmente fa confondere l’algoritmo con Keith Moon, o la Luna) ma cercavo volutamente un moniker composto da tre vocali, quelle che determinano la ragione sociale dei MOOON, un terzetto di giovani olandesi composto da due fratelli (come nel caso dei Lemon Twigs, ma molto meno celebrati rispetto ai colleghi statunitensi) Gijs (batterista e polistrumentista) e Tom De Jong (basso e voce) e da un loro cugino, Timo van Lierop alla chitarra e voce. Un family affair che, però, ci fa guardare per una volta al “nepotismo” in maniera positiva, vista la qualità della proposta che i nostri ci offrono sin dalla loro fondazione nel 2013: “Making sixties pop, psychedelic and beat music” è il loro scopo e, a giudicare da “III“, terzo studio album del trio orange (che arriva a cinque anni dal precedente Lp, “Safari“) si può dire che riescano piuttosto bene nell’intento di proiettare questi generi-mondi sonori nel nuovo millennio, suonandoli con la mente e il cuore rivolte al quinquennio 1963-1967, periodo di massimo splendore di questi universi musicali e, per loro stessa ammissione, gli Who, i Monkees, gli Small Faces e Strawberry Alarm Clock sono radicati nel DNA della band (ma anche Byrds, Cream, Standells, Move, Tomorrow, Creation, Kingsmen e senza dimenticare la scena del Dutch blues dei Sixties e la lezione dei loro connazionali Q65 e Outsiders). Ascoltare “III” – disco uscito in febbraio su Excelsior Recordings e Soundflat Records – è come fare un viaggio in una macchina del tempo che ci catapulta tra le pieghe soniche, le atmosfere e l’estetica della golden age della pop music (nella sua accezione più alta e nobile possibile) quella che si sublimò in quella commistione tra garage rock, beat e psichedelia che fu omaggiata dalla compilation “Nuggets” nel 1972, poco dopo il riflusso della sua ondata più prolifica e fulgida. Dal beat dell’apripista “Rainbow flowers” al frizzante singolone freakbeat/fuzz “Richard has a racecar” che sprizza Swinging London da tutti i pori, dai Beatles rievocati in “Mr. Abelicity“, “Living in the night“,”G.A.S.” (e nella ballad McCartneyana “If I only knew“) al grintoso garage/beat organistico di “How you really are“, dalle divagazioni psych/folk pop della lunga “You cannot know” (che a un certo punto si perde nei meandri di un assolo di batteria) alle nenie Barrettiane in “Hurtin’ my heart“, dagli Who citati a piene mani negli stop-and-go di “I will get to you” allo psych/blues ben arrangiato di “Buy me a smile” e con le cupe dissonanze di “Toy Gun“, per quarantacinque minuti sembra di essere tornati indietro al 1966, cercando di captare le frequenze “pirata” di Radio Caroline o Wonderful “Big L” Radio London e di tenere la televisione accesa su “Ready Steady Go!” e “Shindig!“. Sonorità anacronistiche nel 2024? E chissenefrega, anzi: ben vengano queste ed altre giovani leve capaci di miscelare, sapientemente, piccoli (grandi) mondi antichi e riproporli alle nuove generazioni per educarle alla buona creanza di imparare ad ascoltare e amare seriamente una musica che non smette di riciclarsi e vi invita ancora a smarrire la percezione di tempo e spazio (e la vostra dritta via) nell’uggioso bosco lacustre della copertina di “III”.

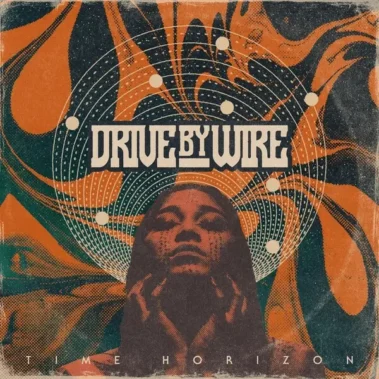

I Drive By Wire sono uno dei migliori gruppi europei e non solo in campo desert psych stoner