Back and forth between the good and the bad, it’s indecision time

You’re so natural, you’re so free

So don’t decide what’s best for me

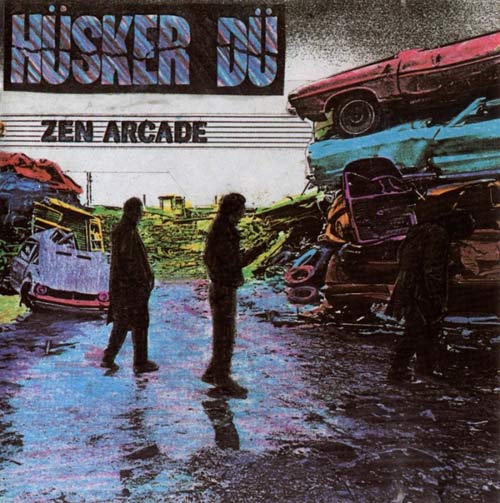

Questo articolo è un atto performativo dalle molte facce. Vuole essere, al tempo stesso, una denuncia, un monito, una rivendicazione e, soprattutto, un atto di vero amore. Tutte queste azioni hanno un centro focale che è, al tempo stesso, punto iniziale, centro e termine ultimo dell’intero discorso: esso è Zen Arcade degli Hüsker Dü.

Disco epocale, disco della vita, disco che mi porterò nella tomba. Disco di cui sento l’esigenza di dire qualcosa proprio in questo momento storico, annus horribilis 2023, anno in cui cade una ricorrenza di un certo peso, un vero e proprio macigno titanico al piombo, qualcosa di cui la comunità musicofila e musicofaga non ha potuto e non può fare a meno di parlare. L’occasione è il cinquantennale di un celeberrimo disco dalla copertina tutta nera sulla quale campeggia un triangolo dal quale dipartono i colori dell’iride: nel corso di questi mesi sono stato reso partecipe di discorsi di ogni genere e in ogni contesto possibile: sul web, sulla carta stampata, alle fiere del disco, persino nelle chiacchiere in spiaggia o al bar con gli amici. Ci sono i difensori a spada tratta, coloro per i quali Dark side sarebbe “il miglior concept album di tutti i tempi”, dato che “ci racconta il dissidio interiore, il mal de vivre, lo spleen dell’uomo metropolitano contemporaneo” e “il tema dell’incomunicabilità, signori, il tema dell’incomunicabilità!”. Poi ci sono quelli che gli preferiscono altri mastodonti della grande era del rock: “eh però Tommy…”, “ma signori, vogliamo mettere Thick as a Brick?”. Tutto giusto, tutto bello, tutto marchiato a fuoco in un libro di pietra indistruttibile custodito nella grande biblioteca di Dio. Epperò, non so perché, ma nessuno dei summenzionati polpettoni è mai riuscito a coinvolgermi davvero: bella roba eh, disconi senza dubbio, roba finemente cesellata, tutto perfetto, tutto ben fatto, tutto al top. Ecco, forse è proprio questo il problema: la chirurgica perizia con la quale questi lavori sono stati pensati, costruiti, messi a punto. I

l risultato finale, alle mie orecchie, suona inevitabilmente asettico. E qualcosa del genere non può certo comunicarmi granché; non posso farci nulla, ma se ascolto, poniamo a esempio, brani come Breathe o come Us and them non provo nulla di davvero profondo. Magari posso apprezzarne alcuni aspetti tecnici, tanto di produzione quanto di esecuzione, ma ciò che davvero importa, ciò per cui alla fine la musica esiste e dà un senso alle nostre vite, io tra quelle note non lo trovo. Ma se l’obiettivo di un concept è raccontare una storia, quella storia dovrebbe in qualche modo far vibrare alcune delle mie corde interiori, altrimenti lo scopo non è stato raggiunto. Esiste solo un concept in tutta la storia della musica moderna ad aver compiuto una tale impresa su di me, ed è stato firmato dal terzetto Mould/Hart/Norton nell’anno di grazia 1984.

Ovviamente non è il cosa, ma il come. Anzitutto, il suono: l’intero disco è pervaso da una tale urgenza comunicativa da giungere a intense punte di drammaticità, quasi epica direi nella sua scabra asciuttezza. Ecco, se c’è qualcosa che è parte integrante del fascino di Zen è proprio questa sensazione di vuoto catartico, liberatorio, salvifico che pervade ogni traccia: le chitarre fredde come il ghiaccio, talmente sature da coprire le martellate incessanti della batteria, il basso che pulsa poderoso reggendo da solo il peso dell’intera struttura e poi le voci. Quelle voci così riconoscibili e al tempo stesso così affini, che cantano il disagio di una vita da outsider, perché le persone che le animano sono veramente tali, non stanno recitando una parte, non parlano di cose che non conoscono, esprimono realmente qualcosa di cui fanno esperienza quotidianamente, quello stesso qualcosa di cui io faccio esperienza quotidianamente.

Ecco perché Zen Arcade è il mio lato oscuro della luna, il mio Tommy; perché, a differenza degli svarioni pinkfloydiani costruiti a tavolino o delle epiche cavalcate chitarristiche degli Who, mi rappresenta. Grazie agli Hüsker, anche i disagiati, inadatti a vivere e socialmente disabili come me hanno finalmente avuto una voce. Ascoltare questo disco è per me come vomitare in un vicolo dopo una serata di fuoco con gli amici; è come quando – dio solo sa quante volte mi è capitato! – al ritorno da un’orrenda situazione mondana, sociale o lavorativa alla quale sono stato costretto mio malgrado a partecipare, sentendomi orribilmente alieno, torno a casa e posso finalmente farmi di qualche droga pesante nella vasca da bagno del cesso, poi fumarmi una siga dietro l’altra sul terrazzo, leggere qualche riga di un libro senza capirci niente e di colpo sentirmi libero, me stesso, felice, completo.

Zen Arcade è l’appagamento del nulla e dal nulla, è la nientificazione di quello stesso niente che è la mia intera esistenza, lo sguardo nell’abisso da parte di chi, in quell’abisso, ci è costretto a stare già da sempre e per sempre. Quel niente che cerca invano di divincolarsi dal niente sono proprio io.

Il prossimo anno Zen compirà quarant’anni. Sarebbe bello se la stampa specializzata, il web, gli appassionati di musica in generale dedicassero a questo immane capolavoro le stesse energie, tempo, impegno e ingegno che stanno profondendo in questi mesi consacrati al Dark side, ma sicuramente così non sarà, e il motivo è fin troppo semplice e ovvio. Perché il rock, nato per scioccare, sconvolgere l’ordine esistente, scardinare le gerarchie, distruggere tutto ciò che di brutto, vecchio e stantio vi sia nella società, si è ormai da decenni rivelato per ciò che realmente è sempre stato: quello stesso brutto, vecchio e stantio che è la società stessa.

Il rock, come ogni altra istituzione, ha creato i propri miti, la propria narrazione da libro Cuore, la propria immagine e si autocelebra in maniera acritica e pomposa, come ogni vecchio di merda (in)giustamente ama fare con sé stesso.

Altro che Zen Arcade: bastonate nei denti ci vorrebbero!

Change for the worse

Change nonetheless

Hey, hey, hey

Got no place to stay