“Shake your ass, baby!” è la prima esclamazione che mi è venuta in mente ascoltando l’irresistibile groove che permea questa nuova creatura partorita da Jim Jones e i suoi All Stars, “Ain’t No Peril“, album di debutto uscito, a fine settembre, su Ako-Lite Records, che segna l’inizio concreto del nuovo progetto di uno dei guru del garage rock mondiale, Jim Jones (Thee Hypnotics, Black Moses, Jim Jones Revue, Jim Jones and the Righteous Mind).

Il vulcanico frontman/chitarrista inglese ha fondato, nel 2020, questo nuovo ensemble le cui particolarità risiedono nella line up, formata da ben nove elementi (in cui, oltre al nostro, troviamo il batterista Chris Ellul, il chitarrista Carlton Mounsher, la backing singer Ali Jones e la sezione fiati composta da Stuart Dace, Chuchi Malapersona e Tom Hodges, i quali si sono aggiunti al bassista Gavin Jay e al pianista Elliott Mortimer, già con Jones nella Jim Jones Revue) e nel fatto che “Ain’t No Peril” sia, musicalmente parlando, un omaggio alla città di Memphis (dove il disco è stato registrato lo scorso anno) e alle atmosfere che da sempre la caratterizzano, e tutte le energie sono confluite nella creazione di un’opera prima che è il frutto di un melting pot sonoro che unisce elementi rhythm ‘n’ blues, gospel, funk e soul filtrati attraverso il tradizionale background rock ‘n’ roll di mister Jones. Un’orgia sonica che afferra l’ascoltatore per le budella e lo catapulta dritto dritto nei bassifondi e nei ghetti del Sud degli Stati Uniti, lì dove nasce quel sound figlio della contaminazione tra popoli e culture diverse tra loro e intriso di dannazione, disperazione, povertà, moralismo e perdizione, amore e morte, ma anche esuberanza, sogni, rivendicazioni e consapevolezza black and proud (che ritroviamo nella potenza della voce di Jim, dal timbro e dal feeling che rievoca il fantasma di James Brown) il tutto imbastardito da una costante tensione alcoolica e sessuale tipica del R’N’R. “Un amalgama incendiario di ramalama soul“, come lo ha definito lo stesso Jones.

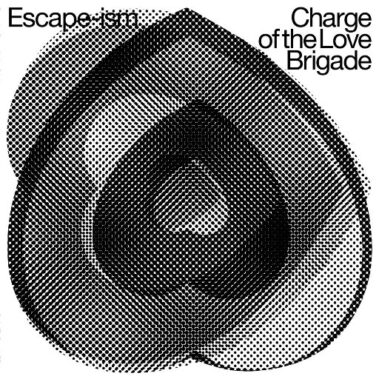

I nostri, che il mese prossimo presenteranno il disco anche in Italia (e a proposito: chi può, non se li lasci scappare dal vivo) inaugurano i solchi del loro long playing d’esordio con l’intrigante “Devil’s Kiss” che trascina subito chi la ascolta sui sentieri del peccato, sospinta da un piano saltellante che imperversa lungo tutto il brano, con tanto di sospiri, tocchi di sax e cowbell a rendere ancora più vizioso il racconto musicato. Arriva poi il turno di “Gimme the grease“, già pubblicato come uno dei singoli di lancio, e sicuramente uno dei piatti forti dell’Lp, perfetto per lasciarsi andare in danze sfrenate ai concerti, col suo beat funk ‘n’ soul ‘n’ roll dannatamente ballabile e un Jones più JamesBrownizzato che mai, mentre l’altro singolo già edito “It’s your voodoo working” (cover di un brano dei primi Sixties registrato da Charles Sheffield) ospita la voce di Nikki Hill in un robusto rhythm ‘n’ blues dominato dalla sezione fiati e dall’ugola di Jones in gran spolvero. “Your Arms Will Be The Heavens“, anch’essa uscita in precedenza come anteprima del disco, è una ballad virata maggiormente verso atmosfere gospel e country, a metà strada tra Leonard Cohen e Johnny Cash, ed è la quiete prima della tempesta ormonale scatenata dai due minuti di “I want you (any way I can)“, un garage/R’N’B grintoso e famelico come la testa del felino predatorio che campeggia sulla copertina dell’opera. A metà del percorso lastricato di cattive intenzioni arriva “Hot sauce“, che è uno strumentale in cui il guitar playing ben si combina con soli di piano e sax, al quale fanno seguito i quasi sei minuti di “Troglodyte“, sporco funk rock mutuato dal pezzo del 1972 di Jimmy Castor Bunch, con Jones in veste di indiavolato predicatore voodoo (che magari si diverte anche a flirtare perversamente con l’omonimia del reverendo del “Jonestown Massacre” che ha ispirato Anton Newcombe) che sa come far infiammare le folle sotto i palchi. “Chingón” è un altro strumentale funky che fa da apripista per approdare a “You Got The Best Stink (I Ever Stunk)“, un’altra walk on the wild side nei bordelli di Memphis, e infine si arriva alla title track, un lascivo rhythm ‘n’ blues interpretato a regola d’arte che ci avvia alla conclusione di questo mystery train che attraversa le lande che furono (tra gli altri) di Elvis the Pelvis: chiudono il viaggio la terza instrumental song “Drink me” e l’ultima traccia “Evil eye“, ancora impregnate di selvaggi funky vibes che ancora molto devono a colui che fu definito “The Hardest Working Man In Show Business”.

Avvertenza: questo album può creare dipendenza, infatti sono giorni che non riesco ad ascoltare altro. Shuffle your feet!