La nostalgia, nella musica (ma, in generale, in tutti i settori vitali della cosiddetta società civile) è un sentimento piuttosto pericoloso da sdoganare e cavalcare quando non ha le sembianze di un genuino revival che parte dal basso, ma viene “indotta dall’alto” e fomentata dalle elités borghesi solo per meri fini di guadagno/tornaconto economico, perché significa che non tutti stanno svolgendo bene il proprio lavoro nei vari ambiti di competenza (limitandoci al “comparto musica” a grandi livelli: i media, la logica classista che caratterizza molti concerti e festival, i promoter, tanti locali/club e negozi di dischi/megastore, lo strapotere delle piattaforme streaming di musica digitale, vere e proprie piramidi oligarchiche).

Ne avevamo già parlato in un’altra recensione, scrivendo del crescente fastidio, provato da chi vi scrive, nei confronti del business modaiolo adottato dal mainstream discografico che specula sul passatismo musicale per spillare tanti soldi agli appassionati, alle adoranti “fanbase” di determinati gruppi/artisti e ai feticisti del collezionismo compulsivo di album con operazioni commerciali di ristampe costosissime di Lp con diversi decenni sul groppone, soprattutto “classici” (ma anche con iniziative specifiche come il “Record Store Day“, un appuntamento teoricamente importante, ma che col passare degli anni si è trasformato in un evento “cannibalizzato” dalle major del disco, che con la loro egemonia imperialista si sono appropriate anche di questa giornata dedicata alla “salvaguardia dei negozi di dischi indipendenti”, diventata invece un’altra vacca da mungere) che fanno leva sul pretesto di “celebrare” gli anniversari di dischi famosi e/o meno noti (tirati a lucido in lussuosi “super deluxe boxset” e conditi da svariati “bonus extra”, che molto spesso si rivelano essere solo fumo negli occhi e nelle orecchie di chi ascolta) ma in realtà mirano soltanto a rimpinguare i conti in banca delle multinazionali, mosse di marketing pubblicitario che non portano assolutamente nessun contributo a un processo di rivalutazione della cultura.

Ahinoi, le logiche ciniche e spietate dei “mercati” capitalisti mercificano ogni aspetto dell’esistenza terrena/terrestre ritenuta capace di generare profitti, e tutto è ridotto a essere liquido e finanziarizzato. E’ sempre più difficile trovare forme alternative di resistenza allo squallore del consumismo tossico. Un tentativo, forse (e paradossalmente, dato che il gruppo in questione non esiste più, formalmente, da 13 anni) potrebbe arrivare dall’esempio fornito dai Sonic Youth, ensemble newyorchese che, dalla sua ufficiale “cessazione delle attività” nel 2011 a oggi, e in particolare dal 2020 in avanti, è stato attivo nel condividere raro materiale della band (e solista) in formato digitale (sulla piattaforma Bandcamp) e fisico: si tratta soprattutto di inediti risalenti agli anni in cui il gruppo era ancora ufficialmente in attività, spesso materiale proveniente da registrazioni di jam pomeridiane, improvvisazioni o prove eseguite durante i soundcheck dei concerti e catturate su nastro. Tutte queste incisioni ritrovate sono state pubblicate sui profili Bandcamp del chitarrista/frontman Thurston Moore, del chitarrista Lee Ranaldo e del batterista Steve Shelley, e in particolare la pagina dell’archivio dei SY (gestita e assemblata da Shelley, che supervisiona foto, video, nastri dei concerti e altra varia memorabilia inviata dai fan e poi processata per essere pubblicata a un prezzo abbordabile) si è via via riempita di numerose raccolte di rarità e, soprattutto, concerti dal vivo tenuti dal combo ormai assurto allo status di leggenda. Il fatto che questo (numeroso) materiale venga reso pubblico su una piattaforma di musica in streaming come Bandcamp (forse la più “democratica” in termini di chiarezza-correttezza nel rapporto tra etichette e gruppi, anche se i recenti passaggi di proprietà potrebbero proiettarla verso il mainstream più becero: auguriamoci che non sia così) che privilegia l’interazione tra fan e gruppi ed è strutturata anche come una comunità virtuale (che non si limita a essere soltanto negozio-vetrina virtuale nella compravendita di musica) potrebbe far passare un messaggio secondo cui l’intento degli ex membri e protagonisti di questa gloriosa epopea non sia quello di monetizzare sul passato, ma cercare di mantenere vivo lo “spirito DIY”, l’approccio orizzontale e non settario, preservare la memoria storica e il lascito artistico, provando a combattere, con altre strategie, la summenzionata mentalità opportunistica da guadagno facile assicurato dallo sfruttamento del sentimento nostalgico dei fan di vecchia data che, in segno di fedeltà, avrebbero acquistato a occhi chiusi i suddetti eventuali box set vinilici in edizione ultalimitata a prezzi improponibili.

Alfieri indie/alt-punk/noise rock e pesi massimi dell’universo alternative statunitense e mondiale, i Sonic Youth sono stati e, visti i percorsi solisti intrapresi dai suoi ex membri Moore, Kim Gordon, Ranaldo e Shelley, continuano a essere considerati dei solidi punti di riferimento e paladini del concetto di “comunità rock” che grazie al loro infaticabile attivismo, a cavallo tra Eighties e Nineties, si era allargata fino a diventare una “Daydream nation” controculturale, promuovendo il dialogo tra le varie scene regionali e cittadine degli States, creando una rete di contatti e predicando l’unione tra le diverse anime e sfaccettature dell’indie rock, “patrocinando” nuova musica e contribuendo a portarla alla ribalta (come nel caso della comunità indie di Olympia e la scena di Seattle, tessendo le lodi di Mudhoney e Nirvana e suonando con loro in tour) pubblicizzando band o artisti sconosciuti al “grande pubblico” semplicemente parlandone nelle interviste o indossandone una t-shirt ai concerti; rompendo le barriere della “musica alta” e dello snobismo intellettualoide da galleria d’arte e mischiandole col rock ‘n’ roll stradaiolo, fondendo sperimentazioni colte e improvvisazioni, il punk/hardcore e Andy Warhol, il pop da videoclip su MTV e l’antipop dell’avanguardia interdisciplinare rumorista della No Wave della Grande Mela.

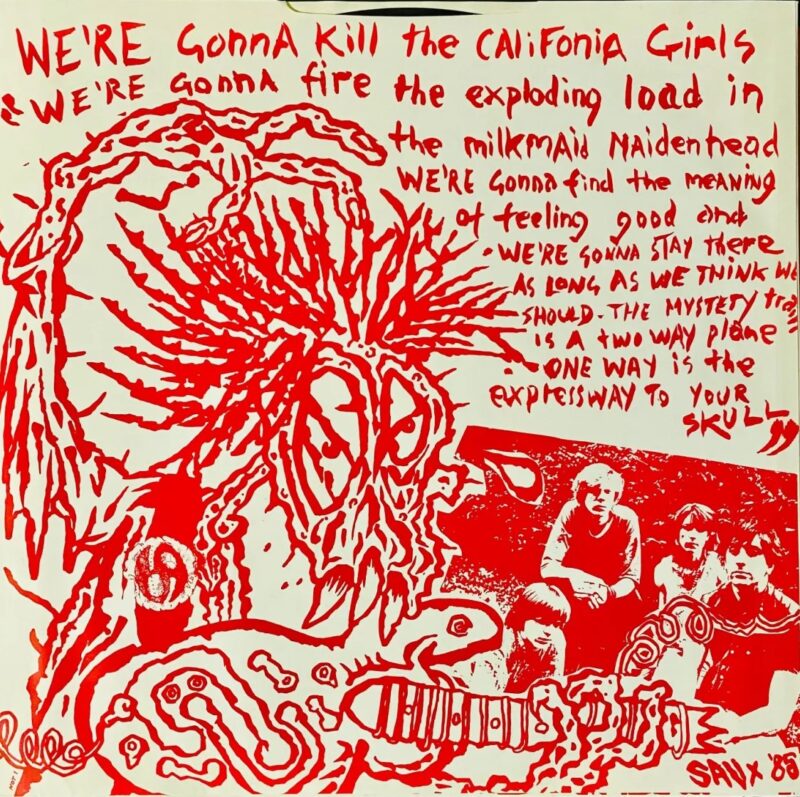

Oggi a rivedere la luce in maniera ufficiale è la ristampa di “Walls have hears“, un disco dal vivo che ha alle spalle una storia particolare. Uscito per la prima volta nel 1986 per volere del promoter inglese Paul Smith (amico di Moore e sodali) un discografico innamorato dell’indie rock a stelle e strisce che aveva fondato la label Blast First (di fatto, una sottoetichetta della Mute Records) anche e soprattutto per diffondere i frutti dell’allora microcosmo dell’underground R’N’R proveniente dall’altro lato dell’oceano Atlantico (oltre a pubblicare i primi dischi dei Sonic Youth, contribuì a far conoscere in Europa anche la musica dei Big Black, dei Dinosaur Jr e dei Butthole Surfers tra gli altri) questo live album venne ufficiosamente dato alle stampe attraverso la Not (che era la “official bootlegs label” della Blast First) e fu ricavato mettendo insieme brani registrati da ben tre differenti concerti tenuti dai SY in Inghilterra nei tour tra il 1985 e il 1986. Tutto avvenne all’insaputa della band (essendo, appunto, un “bootleg”, cioè una registrazione non ufficiale e non approvata/autorizzata all’epoca) il che portò a un rapido ritiro delle copie immesse in circolazione, nonostante l’arrivo anche in Italia, nel 1993, di un’altra versione unofficial (sulla label Aulica) intitolata “The Sonic Youth sound experience (Walls have ears)“. Ma oggi, a quasi quaranta anni di distanza, questo Lp dall’aura mitologica è stato “restaurato” dai nastri originari ed è diventato un lavoro ufficiale sotto forma di doppio album.

Il disco si apre con”C.B.“, un breve discorso tenuto da Claude Bessy (compianto prime mover della scena punk californiana e cofondatore/editore della punkzine losangelina “Slash magazine“) che metteva in chiaro la posizione del gruppo sulla polemica suscitata con l’etichetta inglese Rough Trade Records a proposito della distribuzione del singolo “Flower/Halloween“, censurata perché aveva una copertina raffigurante l’immagine, in bianco e nero e fotocopiata da una fanzine, di una modella in topless (considerata, dalla label britannica, una forma di sessismo e maschilismo, andando allo scontro con il combo newyorkese che, invece, non la considerava offensiva per il mondo femminile) e questa introduzione dà il via alle prime otto tracce del lotto (con Shelley alla batteria) catturate alla University of London Union. Tra queste, spiccavano “Green Love” (all’epoca non ancora pubblicata e con un titolo provvisorio, che poi trovò spazio sull’album “EVOL” ribattezzata come “Green Light“) “Spahn Ranch Dance” (cioè una versione, sotto mentite spoglie, di “Death Valley ’69“, presente anche col suo vero titolo nell’altra esibizione) il curioso siparietto posto tra la fine di “Kill Yr. Idols” (riproposta nell’altro live e rinominata “Killed and kicked off“) e l’inizio di “I Love her all the time” (udibile soprattutto nell’edizione del 1986) del “rifacimento” riprodotto sul palco da un registratore, a mo’ di distrazione di massa (mentre i nostri accordavano gli strumenti) di “Into the groove” di Madonna (popstar per la quale Moore e compagni nutrivano stima, infatti nel 1988 registrarono, in collaborazione con Mike Watt, J Mascis e Greg Ginn, anche una sorta di giocoso “tributo indie” in omaggio a lei e alla musica da dancefloor “manipolata” in un side project col moniker Ciccone Youth) ribattezzata “Mad Groove“, e “Expressway To Yr. Skull“, uno dei primi brani su cui ha messo mano il nuovo (ai tempi) batterista Shelley, e che rappresentava uno degli spartiacque tra il primo periodo dal 1981 al 1985 – caratterizzato da dissonanze e cacofonico rumorismo figlio della No Wave – e il secondo periodo (quello in cui i nostri cominciarono a far coesistere sperimentazione e irruenza postadolescenziale con melodie e strutture più lineari e “pop” nelle canzoni, una formula che di lì a pochi anni avrebbe portato all’esplosione overground con la pietra miliare “Daydream nation” e fatto la fortuna dell’intero movimento indie, incluso il salto dei Sonic Youth sulla major Geffen) nel percorso evolutivo dei quattro americani.

La seconda parte dell full lenght (inaugurata da “Blood on Brighton beach“, ovvero “Making the nature scene” con un altro titolo, registrata da Gordon, Moore e Ranaldo in un concerto sulla spiaggia di Brighton come simbolico tributo ai luoghi musicati e filmati in “Quadrophenia” e alla famosa “battaglia” tra Mods e Rockers) vede altri sette brani (più un intermezzo noise ispirato ai Jesus and Mary Chain, “Speed JAMC“, un estratto di un minuto e mezzo della loro “You trip me up” velocizzato) che provengono da un live dell’aprile 1985 all’Hammersmith Palais di Londra in supporto a Nick Cave and the Bad Seeds e che vedevano in formazione il primo batterista ufficiale Bob Bert in una delle sue ultime apparizioni coi Sonic Youth a picchiare dietro le pelli. La potenza di fuoco dei primi anni (e dei primi tour europei) della Gioventù Sonica si sprigiona da questi solchi in tutta la sua esuberanza e voglia di spaccare tutto, stordendo le platee con tempeste di feedback, un sound magmatico in continua evoluzione e incendiando i palchi con “The burning spear“, “The word (E.V.O.L.)” (ossia “Flower“), “Brother Jam-Z/-Brother James” e “I’m insane“.

In questi giorni in cui (almeno in Italia) si discute ardentemente a proposito delle reunion dei gruppi musicali (in particolare di uno nostrano che sta infiammando il dibattito tra sostenitori e detrattori sui social network: personalmente, stenderei un velo pietoso sulla vicenda, limitandomi solo a dire che avrebbero potuto risparmiarsi questo patetico teatrino per decenza e per non rovinare quanto di ottimo fatto in passato… NdA) se ce n’è una che avrebbe un senso e varrebbe la pena di tentare, sicuramente sarebbe una dei Sonic Youth che, prima ancora di essere (stati) una rock ‘n’ roll band, sono un’idea paradigmatica da prendere a esempio su come si possa portare avanti un certo discorso sonoro belligerante e intransigente alle masse anche servendosi dell’orco capitalista dei grandi media (eh insomma, la storia della “talpa” che lavora dentro il sistema per rovinarne gli ingranaggi dall’interno, questa roba qua) e passando attraverso le grinfie del nemico major ma senza mai scendere a compromessi o sputtanarsi né perdere identità, credibilità e dignità. Non volendo entrare nelle vicende (extra)matrimoniali degli ex coniugi Moore e Gordon, probabilmente ciò non accadrà mai, perché la ferita del divorzio (che ha messo il progetto in una situazione di “pausa” dai contorni temporali indefiniti) è ancora aperta e recente, ma rimettere in piedi questa entità sarebbe qualcosa di stupendo e, in un certo senso, fattibile perché i nostri a livello qualitativo sono ancora su discreti standard negli album solisti; perché avremmo ancora fottutamente bisogno di loro (sì, i dischi dei singoli membri sono più che buoni, ma il desiderio di vederli di nuovo suonare tutti e quattro insieme sullo stesso palco è ancora forte e stuzzica la fantasia di chi non è mai riuscito a vederli dal vivo, e tra questi c’è anche il sottoscritto che vi ha propinato questa recensione-pippa lunghissima) e loro non si sono mai sciolti ufficialmente e, soprattutto, non sono mai realmente andati via, e lo dimostrano questi continui ripescaggi provenienti da un archivio potenzialmente sterminato. Non è “nostalgia dei bei tempi andati”, è un’ipotesi concretamente futuribile, se solo volessero riaccenderla. Lasciateci(mi) coltivare almeno nei nostri cuori questo sogno sonico mai sopito.